|

|

Ces lignes sont un tout petit résumé de l’ouvrage, malheureusement

épuisé je crois,

« Les Hommes des Carrières du Maupuy »

de Gabrielle Thévenot

aux éditions Verso

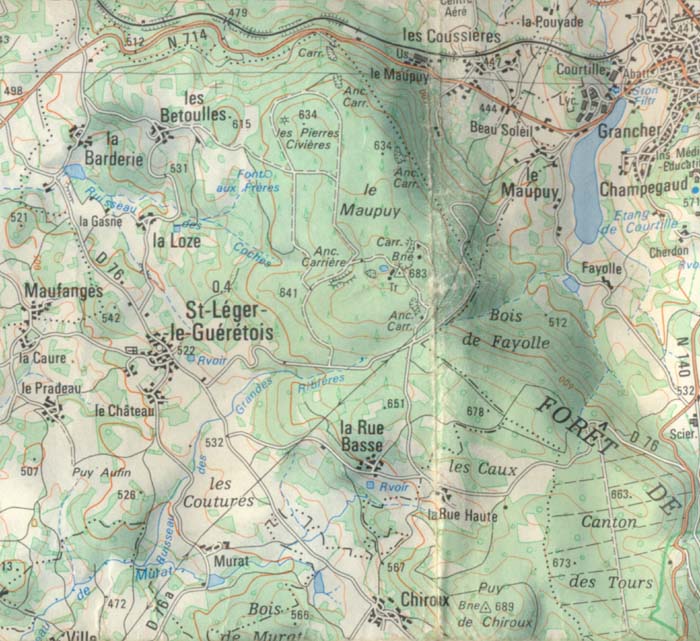

Ces carrières qui dominent Guéret sont sur le territoire de

St-Léger-le-Guéretois mais sont étroitement liées à Guéret.

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

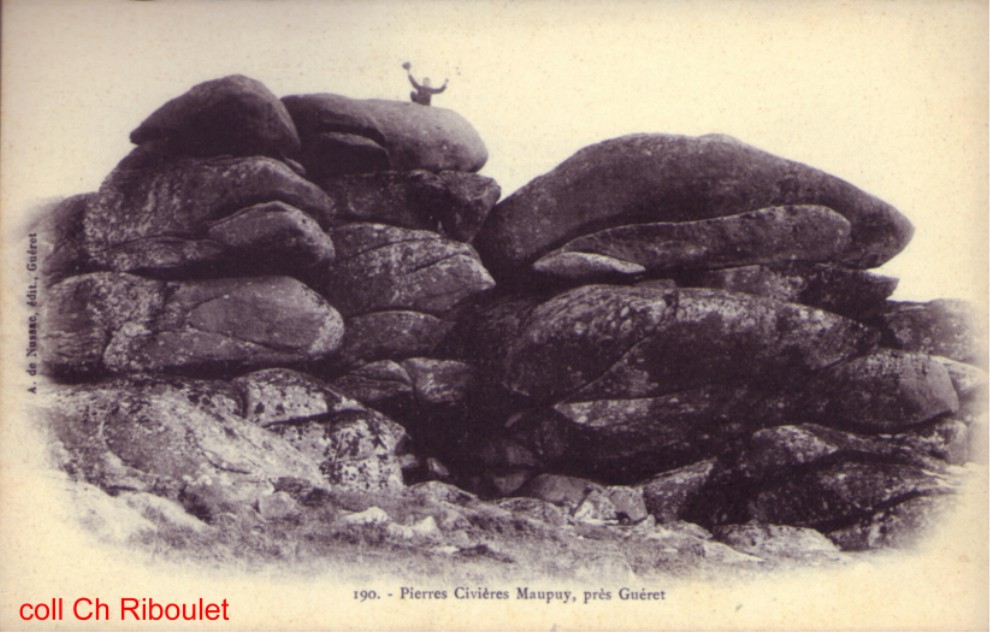

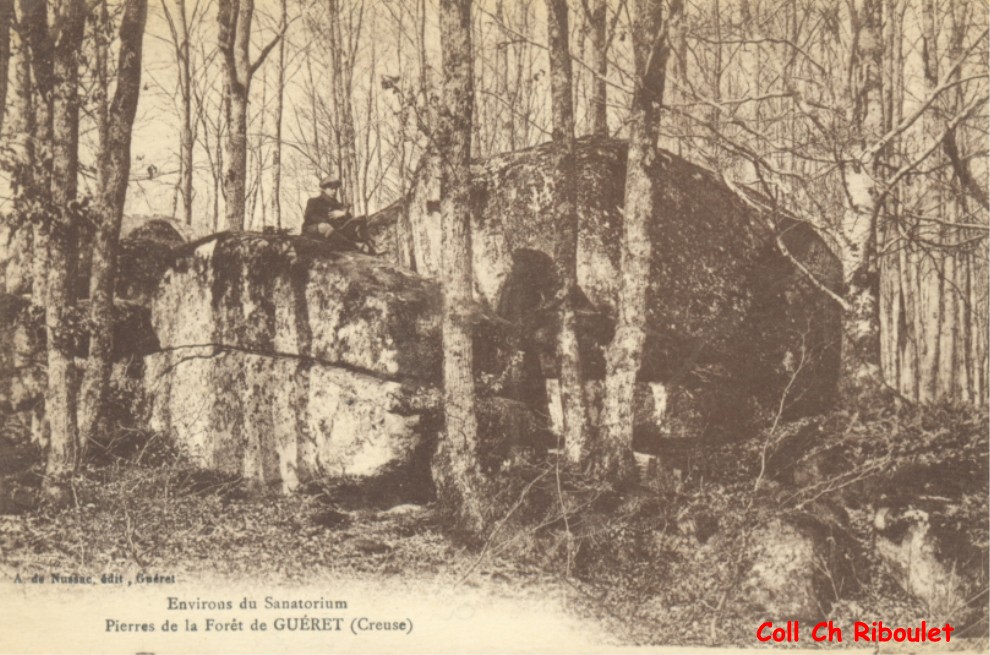

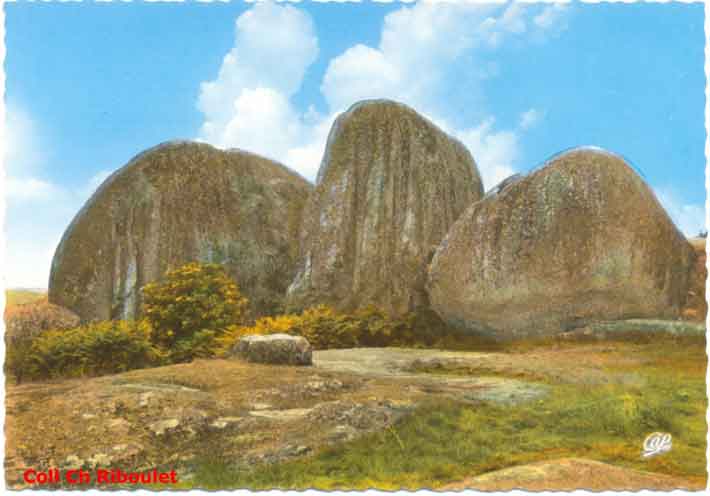

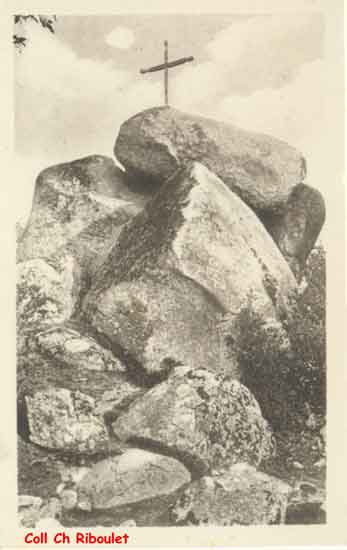

Longtemps le Maupuy ( « le mauvais mont » ) est resté une

lande stérile de bruyère, ajoncs et genêts, un « communal »

indivis entre les communes de Guéret, Saint-Léger et Saint-Sulpice-le-Guéretois

où quelques bergères gardaient un maigre troupeau de vaches, brebis ou

chèvres sur un sol où affleurent de nombreux rochers de granit (des

blocs erratiques) et où se dressent des amoncellements géants de grosses

pierres (exemple « les Pierres Civières » )

En 1861, le maire de Saint-Léger accorde au commandant de la garnison de

Guéret le droit de disposer d’un terrain de 800 mètres de long, sur

300 mètres de large pour faire effectuer des exercices de tir à la

cible.

De temps en temps, les hommes pour leur besoin de construction viennent prélever

leur matière première dans les rochers affleurants ou les gros blocs.

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

-

Les

Exploitations

|

Les débuts

|

La construction de la ligne de chemin de fer « Montluçon-Guéret-Limoges »

par la Compagnie des Chemins de fer d’Orléans est le point de départ

de l’ extraction de pierre sur le Maupuy. En 1866 ; cette Compagnie

fait une demande à la mairie pour s’approvisionner en pierres du Maupuy

au grand dam des habitants qui se plaignent des trous non bouchés par les

carriers, des incendies volontairement allumés pour dégager les blocs…

Continue

une période d’extraction plus ou moins « sauvage »

|

|

| |

|

|

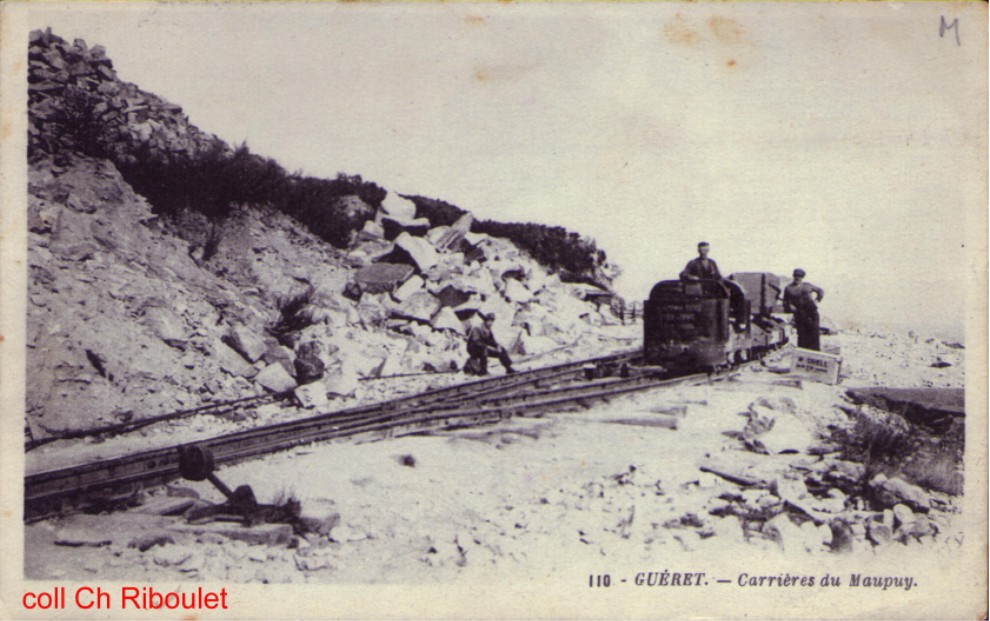

La « Carrière MARCEAU »

|

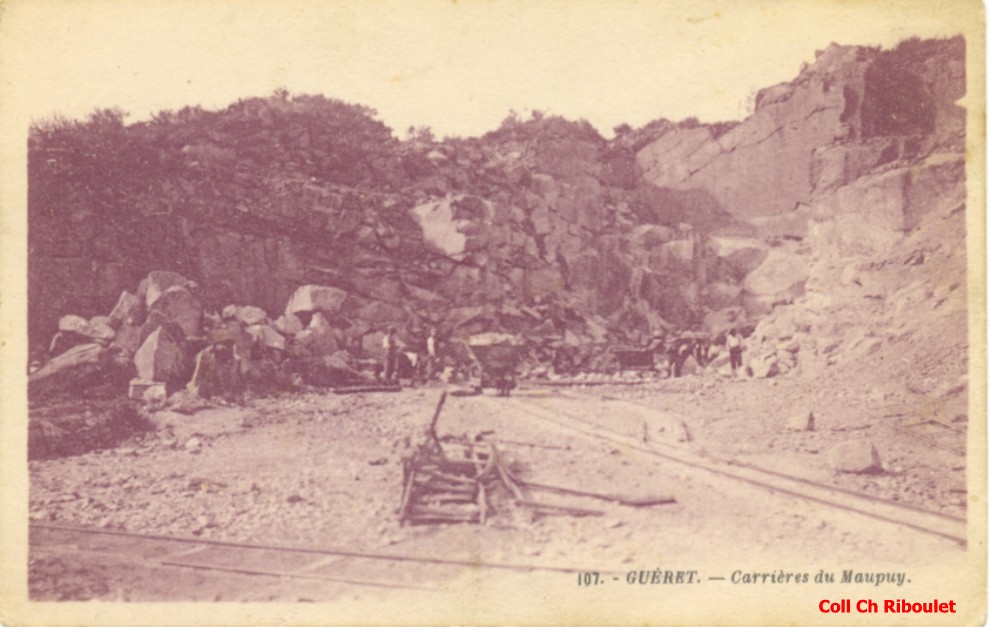

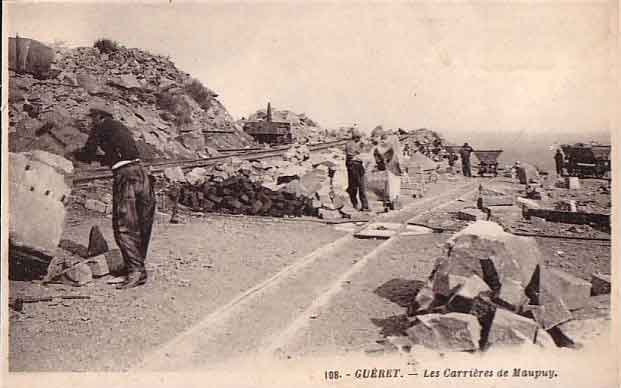

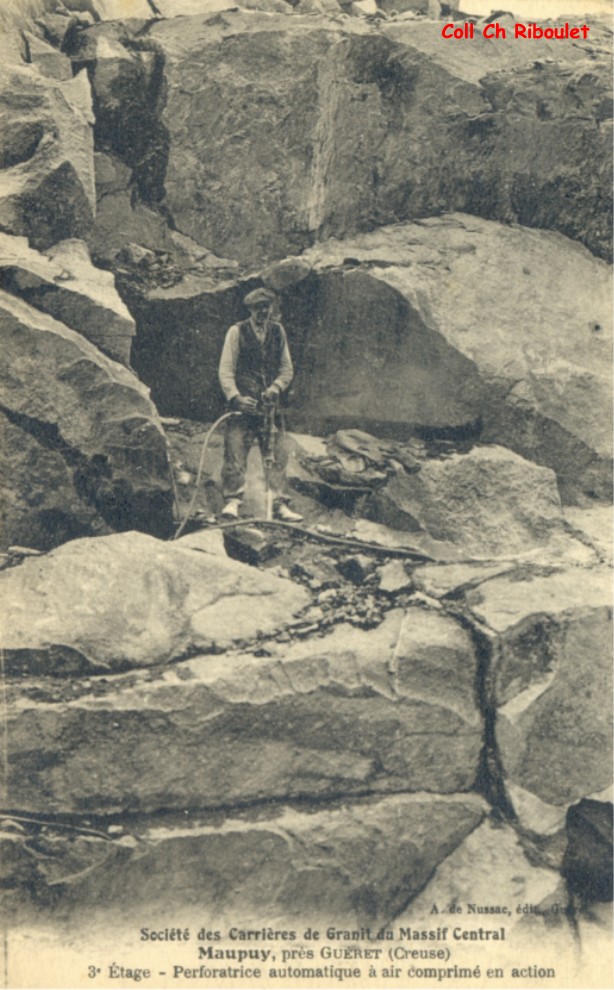

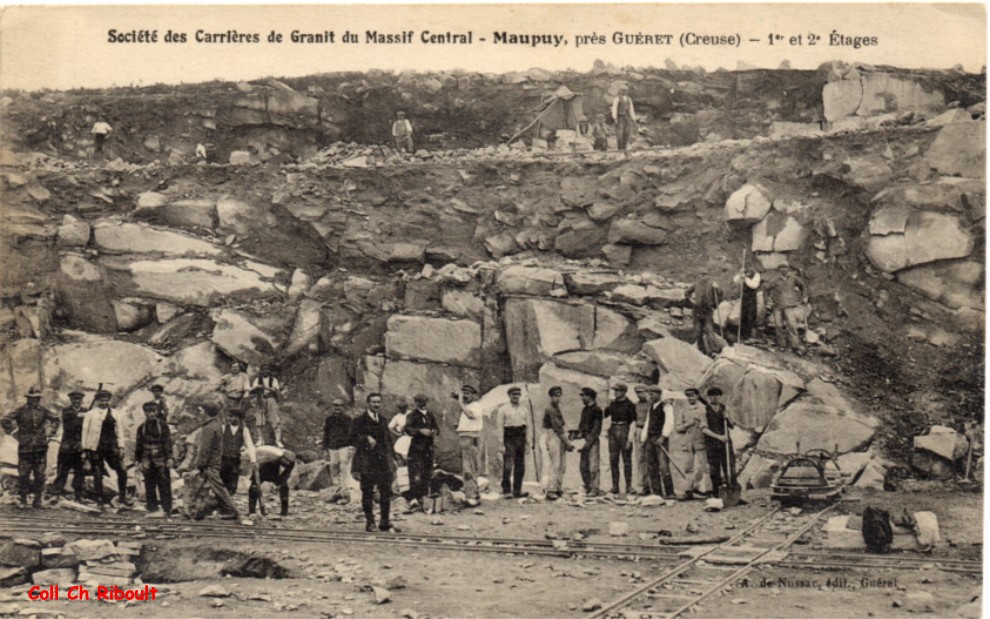

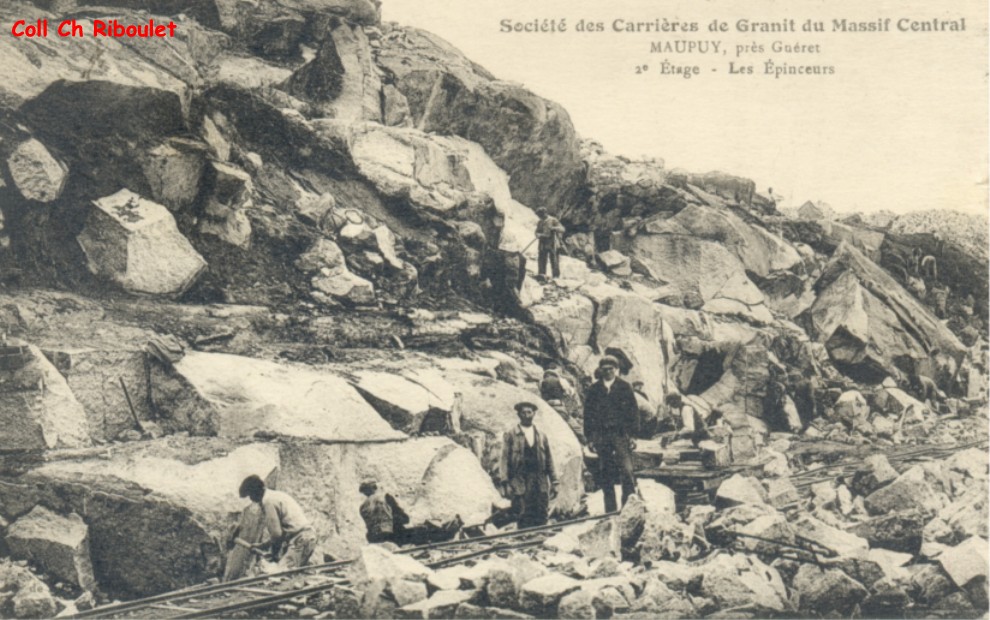

1912 : le Maupuy voit s’installer une véritable équipe

d’ouvriers qui s’attaquent aux énormes rochers qu’on appelle

« les boules roulantes ». Ils sont dirigés par les frères

Louis et Jean-Baptiste Marceau, entrepreneurs à Chabanais en

Charente-Maritime, accompagné par François Solas. La « carrière

Marceau » est créée à peu près sur l’emplacement actuel du

« Relais du Maupuy ».

En 1920, elle est achetée par la « Carrière Perceval » et

continue son activité sous sa direction.

|

|

| |

| La

« Carrière DENEVE »

|

1913 : Alexandre Lécluse, entrepreneur installé à Nanterre,

originaire de Saint-Sulpice-les-Feuille (87), décide de gérer lui même

son apport de pierres. Il signe l’acte qui lui donne le droit d’exploiter

une carrière, sur une partie du communal de St-Léger, sur le flanc du

mont, à peu de distance de la route de Bénévent et forme une équipe

avec pour directeur un vosgien M Denève et pour chef de chantier M Chazet.

Ces hommes, logés au château de Clocher embauchent sur place une

trentaine d’hommes : carriers, tailleurs de pierre, épinceurs. Ce

sera la « Carrière Deneve ».

|

|

|

|

| |

|

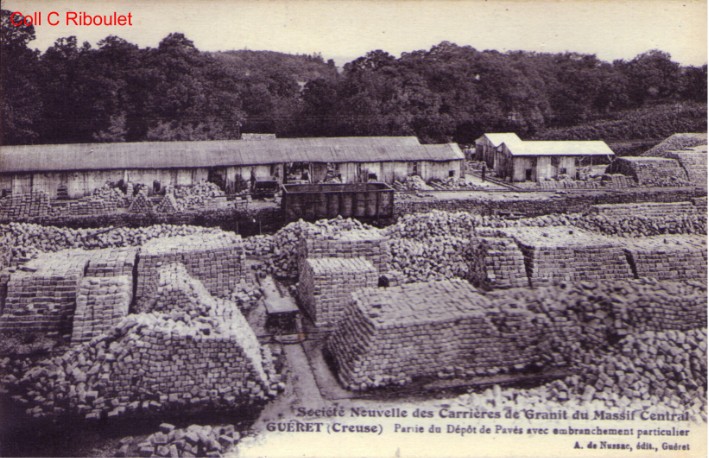

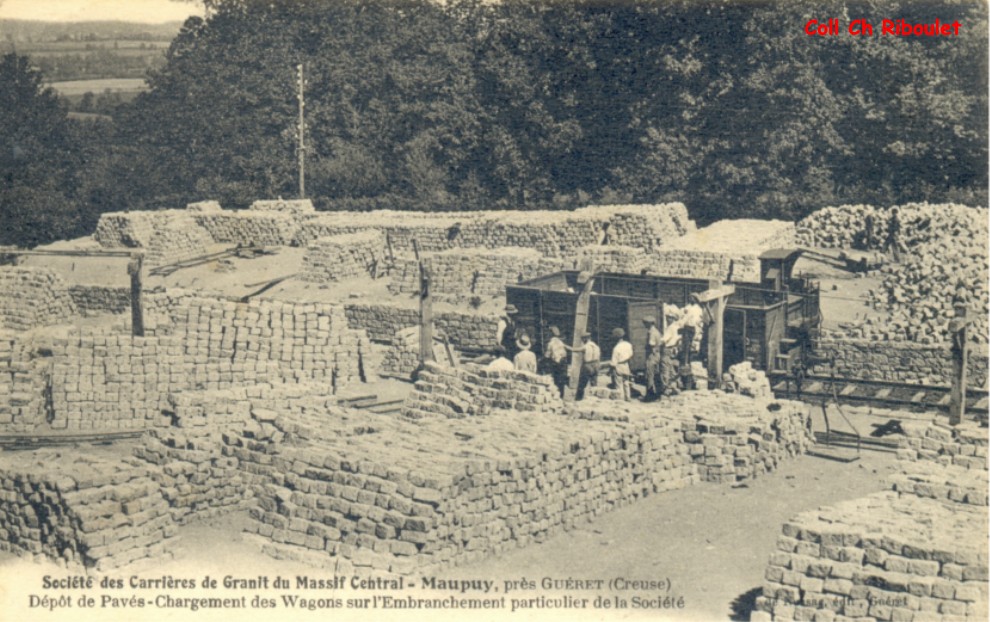

De cette carrière seront taillés des pavés pour les voies, les quais et

les gares du métro, le

pavement des chaussées, des bordures de

trottoirs.

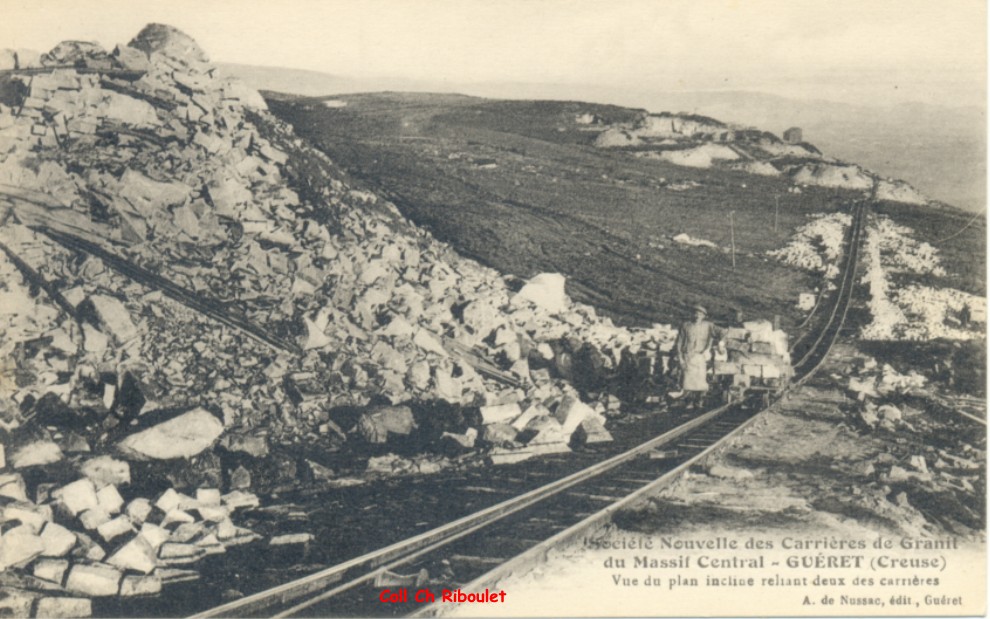

Un plan incliné de 200 mètres, muni de rails, permet à des wagonnets de

transporter jusqu’à la route les produits finis.

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Il est prévu la construction, en contrebas de la route de Bénévent,

de14 maisons individuelles pour loger ouvriers et familles. Seuls deux

chalets de bois sont terminés, un troisième est en cours lorsque le 4 août

1914 sonne la déclaration de guerre et l’arrêt des exploitations.

1919 : la fin de la guerre permet une reprise d’activités dans les

« carrières Marceau et Deneve ».

A cette époque, les tailleurs de pavés gagnaient 20 francs par jour pour

cent pavés finis, une prime était accordée pour tous pavés supplémentaires.

La carrière « Denève » ne suffisant plus à fournir, le

propriétaire rachète la carrière de Glénic qui avait servi à la

construction du viaduc avant 1906.

Ces carrières fournissent, en pavés et bordures de trottoir, Paris

surtout mais aussi Loches, Tours etc…s’y ajoute l’édification des

monuments du souvenir tel, à Paris, le socle de la statue du Général

Mangin.

1935 : l’entreprise Lécluse dépose sont bilan à Nanterre. M Denève rachète les droits de la carrière et avec une vingtaine

d’ouvriers devenus actionnaires est créée une société coopérative :

« la Société des Granits de la Creuse ». A cette époque,

celle du « Front Populaire », s’organise le « Syndicats

des Carriers du Maupuy » qui demande 4 francs de salaire horaire et

une durée journalière de travail de 8 heures.

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

1939 - 1945 : le Maupuy devenu « un véritable fromage de gruyère »,

continue son activité.

(Le

25 juin 1944, M Auguste Denève est arrêtés, avec 90 autres Guérétois,

par la milice et emprisonné à Limoges.

)

1948 : décès de M Denève. La secrétaire de l’organisation Mlle

GOUMY devient directrice de la Coopérative.

1966 1967 : vente de la « carrière Denève » et fin de la

Coopérative.

Deux entrepreneurs creusois, Messieurs Marsicaud et Montenon vont

l’exploiter pendant quelques années.

|

|

| |

| La

« Grande Carrière » ou « Carrière des Anglais »

ou « Carrière Perceval »

|

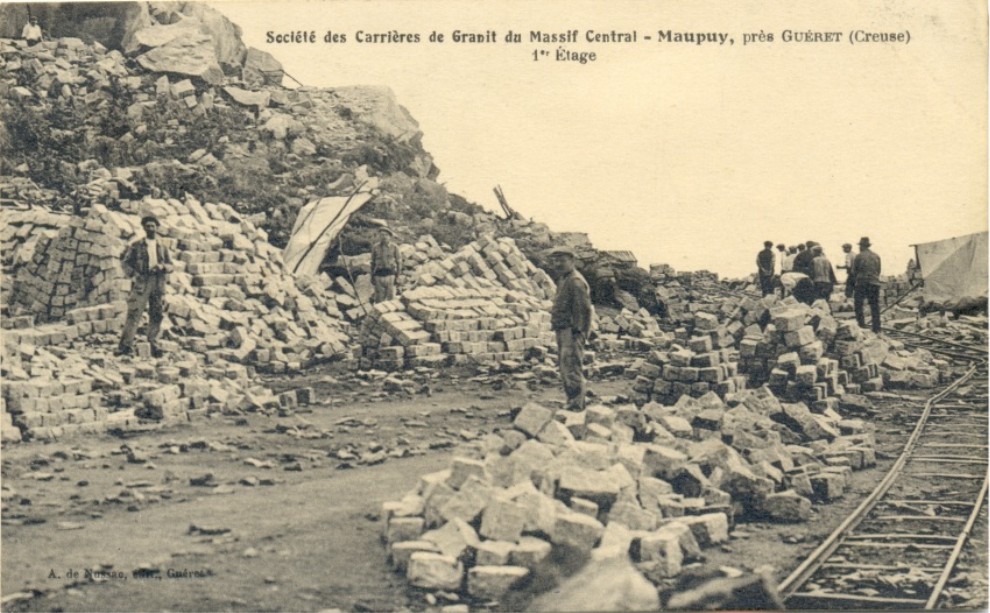

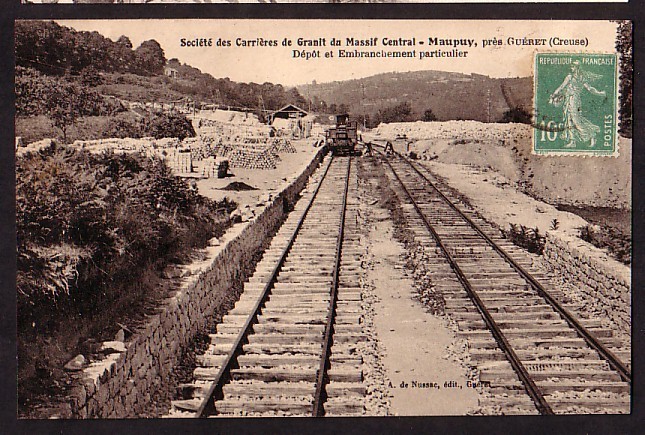

Le

16 février 1920, est accordé à M le vicomte Georges de Mauduit un droit

de préemption pour la location de 25 hectares de terrain sur le communal

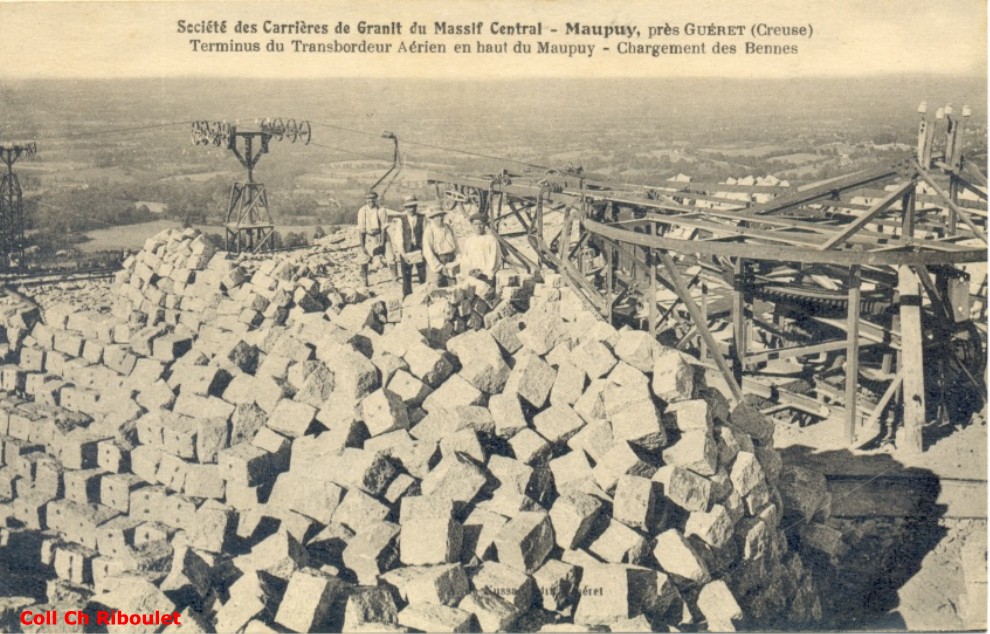

du Maupuy. Cette exploitation prend le nom de « Société Anonyme

des Carrières de Granit du Massif Central » (S.A.C.G.M.C.)

Le

directeur, un sujet britannique, M Perceval, qui s’installe au château

de Clocher (où était auparavant M Deneve). amène avec lui deux autres

anglais, M Gully, comptable et M Blanche, chef de chantier.

La

société a de gros moyens financiers, et un champ d’action important

embauche deux cents ouvriers , d’où « la Grande Carrière ».

(300 ouvriers en 1933)

Les

pierres de toutes les carrières du Maupuy, dans les années 20, vont à

Paris, Lyon, Dunkerque, Brest, Bordeaux, Marseille etc. servent à la

construction des barrages d’Eguzon, Châtelus-le-Marcheix. Dans les années

1947-1952 elles serviront à la construction des barrages de Tignes, Donzère-Mondragon

ou Génissiat.

|

|

| |

|

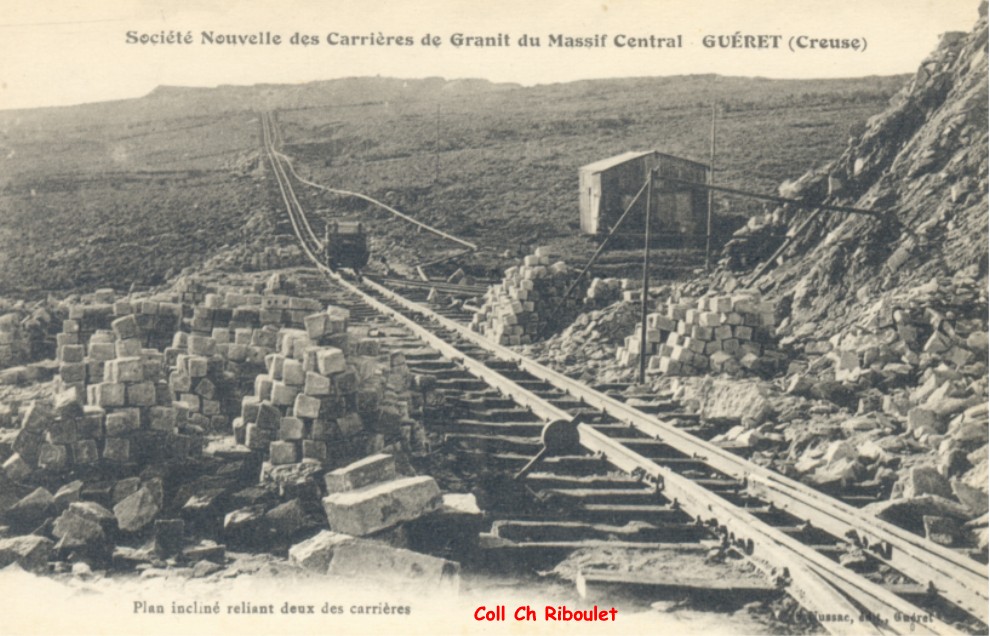

Comme

les exploitations précédentes, elle commence par « les boules

roulantes ». Lorsque celles ci sont en voie d’épuisement (1921)

il faut s’attaquer au sol pour un granit d’un nouveau type avec des

ouvriers plus spécialisés.

En

1920 cette société rachète la carrière Marceau.

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

| La

« Petite Carrière » ou la « Nouvelle Carrière »

|

Située

à flanc de la montagne, à deux cents mètres de la route de Bénévent,

c’est un élargissement de la carrière Perceval qui compte alors trois

sites sur la Maupuy.

Devant

la demande croissante d’ouvriers, l’embauche se fait en Creuse mais

aussi en France et à l’étranger en particulier en Italie (en 1921 la

« Grande Carrière » emploie au moins 100 italiens).

Ces

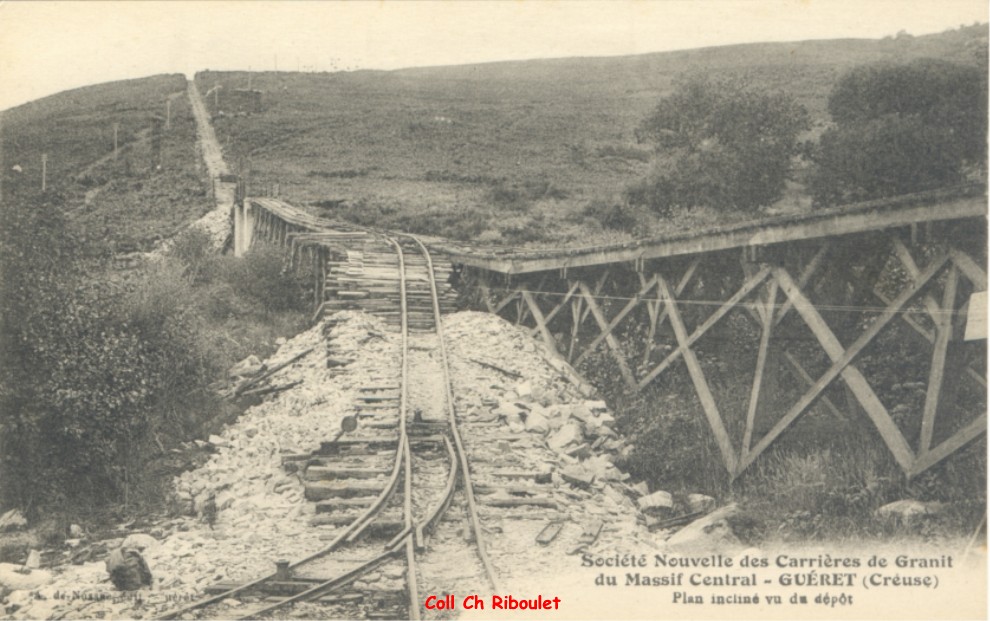

chantiers doivent communiquer entre eux :

Un

plan incliné relie la « Grande Carrière » à la « Carrière

Marceau ».

Un

autre plan incliné relie la « Nouvelle » à la « Grande

Carrière »

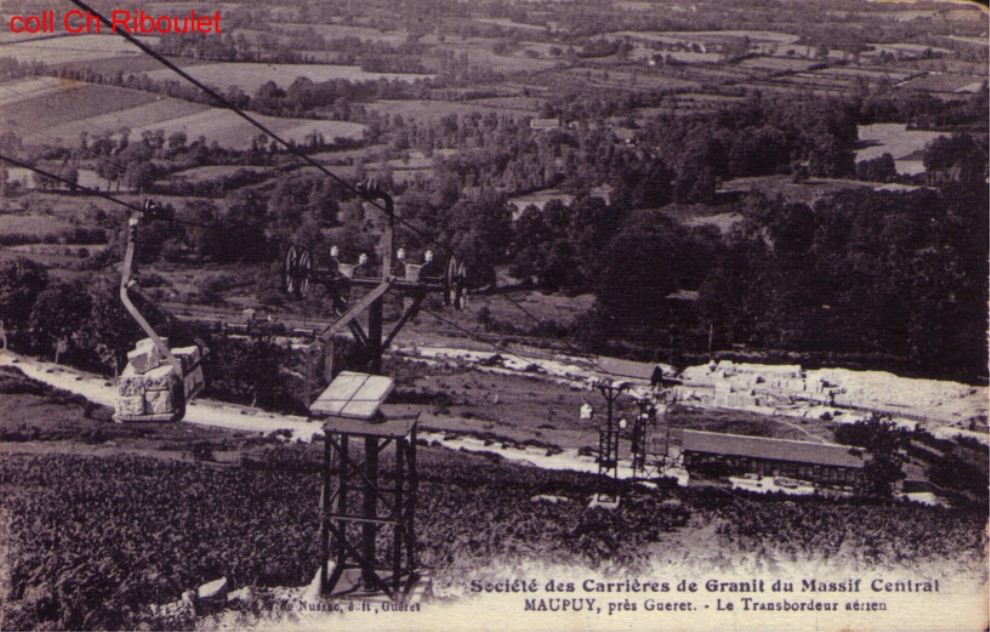

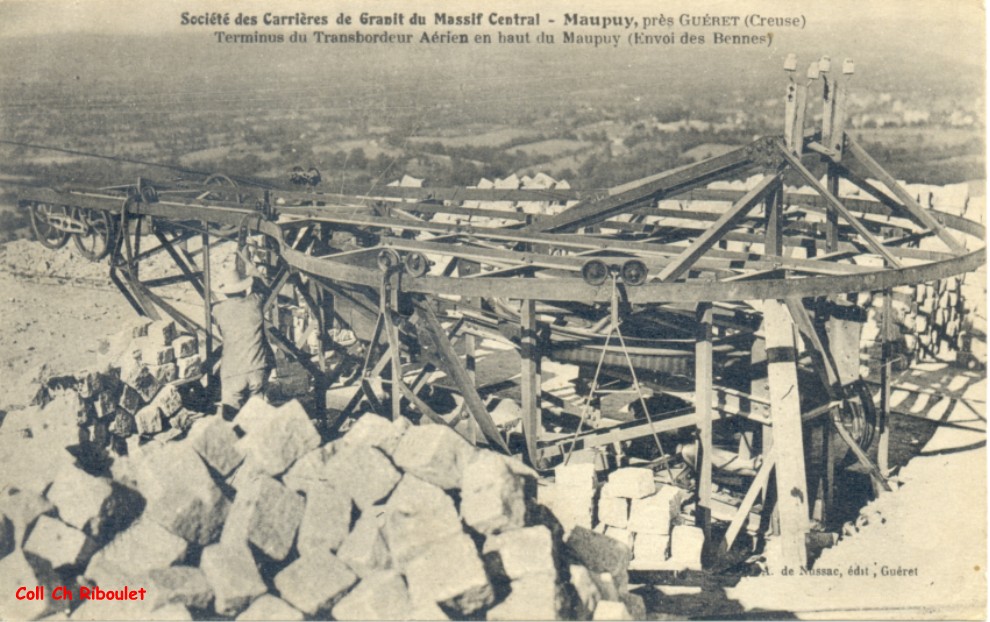

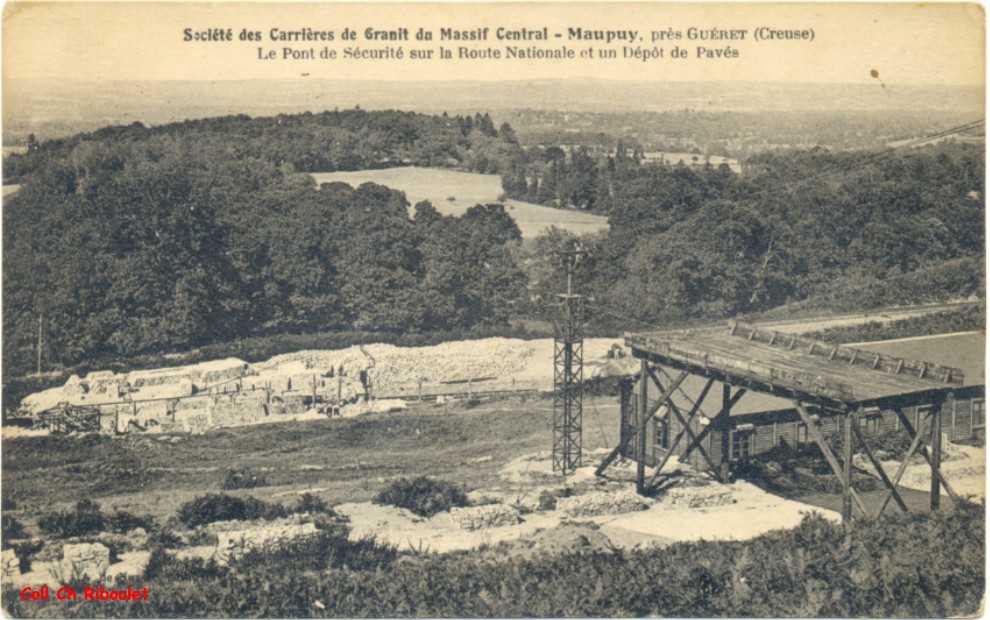

Ce

plan incliné continue jusqu’à la route où est aménagé un pont

transbordeur qui aboutit à un quai le long de la voie ferrée.

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

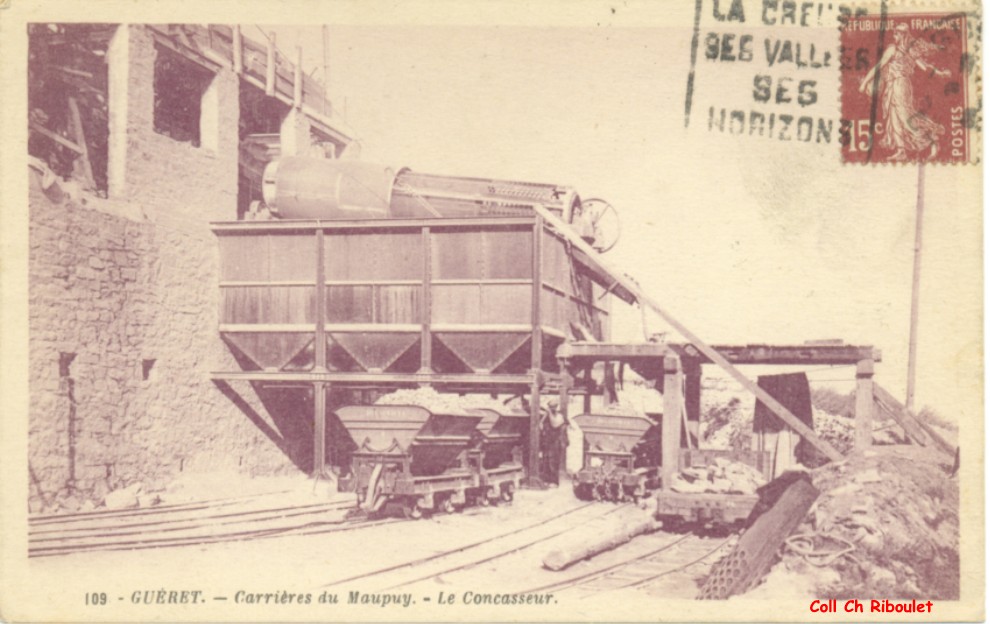

|

C’est

ici que le produit brut, préparé par les débiteurs, déchargé des

bennes, est fini par les épinceurs.

Ces

plans inclinés remplaceront le charroyage par les tombereaux ou fardiers

tractés par les animaux.

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

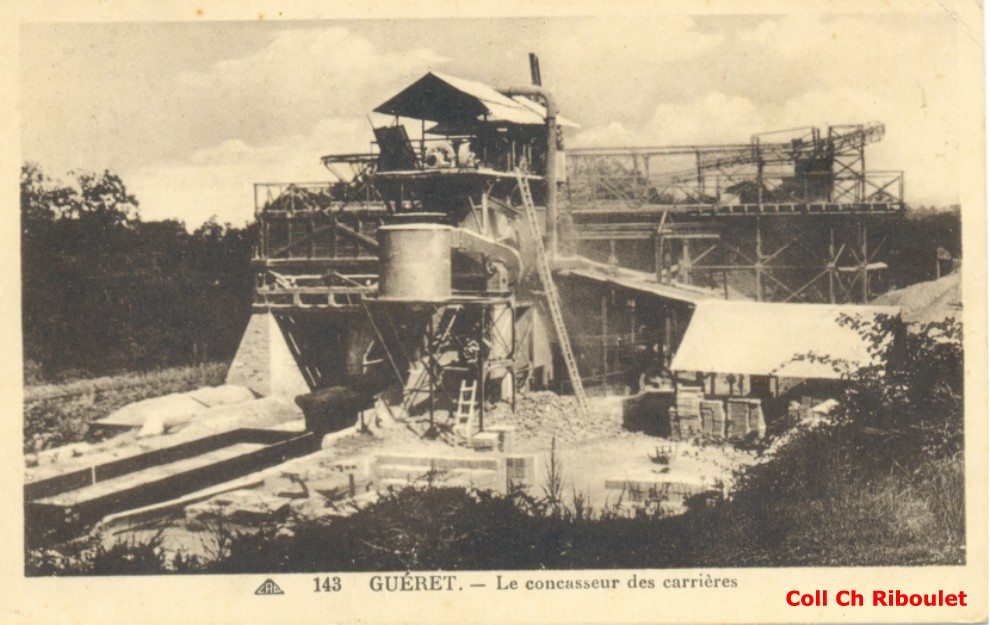

Apparaissent

un concasseur puissant et une grue nécessaire pour

extraire les blocs

vers le haut devant le refus de la direction

« Deneve » d’autoriser le passage obligatoire vers le bas sur son

territoire.

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

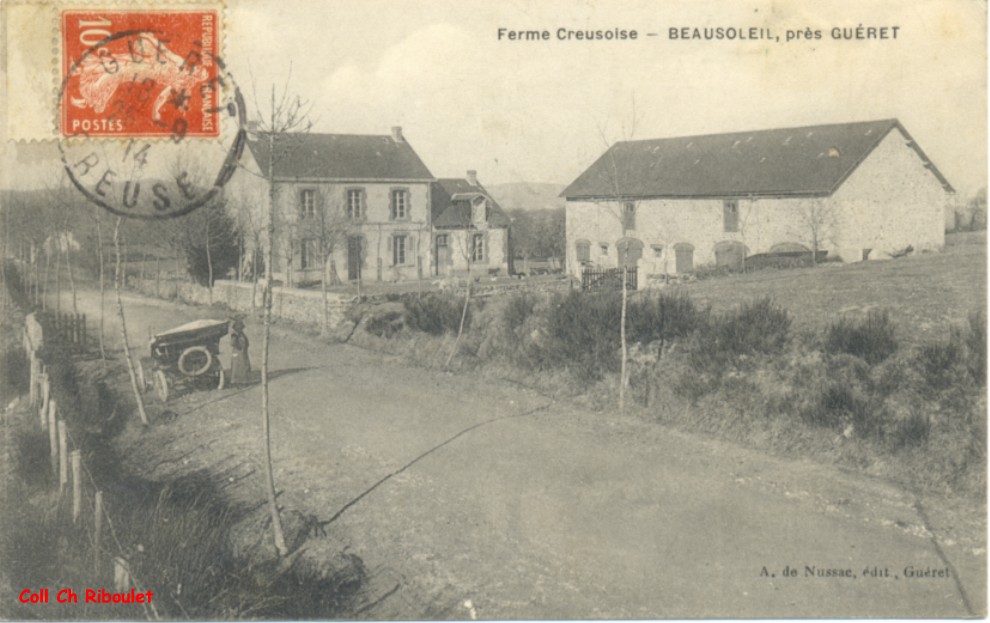

Le

camp de Beau Soleil, sur la commune de Guéret, où furent entre autres

internés des prisonniers espagnols lors des guerres napoléoniennes, est

aménagé en 1920. Il abrite des familles entières, y est ouvert une

cantine (on y vend du vin)

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

En

1935, suite à des embarras financiers, fin de la « période

Perceval ». L’entreprise devient « les Carrières du Centre

de la France » avec comme directeur M Hermann, un allemand qui passe

pour un patron dur, exigeant et pas très humain. Il reconnaît peu de

droit à son personnel de qui il exige une assiduité sans faille et

surtout pas de grève...

Pour

suppléer aux plans inclinés est construit un véritable funiculaire qui

part de la « Grande Carrière » et aboutit après être passé

par « Marceau » et la « Nouvelle » au quai

d’embarquement.

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

Le 8 juin 1944, le lendemain de la première libération de Guéret, à

Pommeil, M Hermann est exécuté pour

trahison…

Il est exécuté en même temps que le commandant Brail, chef

départemental de la Milice, que Ferdinand C. marchand de vin et monsieur

H.

Se

succéderont, M Etienne Pajot, M Felbert, Messieurs Picoty et Bariaud.qui, en

1945, vendent leurs droits à la carrière, les machines etc.

|

|

| |

|

1950 :

M Stanzioni, un italien en France depuis 1931 exploite la « Nouvelle »

après avoir un temps exploité la « Carrière Marceau » (il a

du l’abandonner en 1966 à l’installation du réémetteur de télévision.

|

|

|

| |

| « la

VERGNOLE »

|

27

janvier 1919, M Mercier, entrepreneur d’Aubazine (Corrèze) signe un

bail avec la mairie de St-Léger pour l’exploitation de cette carrière

pendant 15 ans.

1927

M Seignat, entrepreneur parisien, avec, pour représentant, M Marcel

Demargne de Sardent, exploite la carrière

20

juillet 1932 Bail pour M Ulysse Lacroix (« Société Nouvelle des

Granits Français » au siège parisien).Il semble que ce soit la même

maison que la précédente.

Cette

carrière est difficile à exploiter (les bancs de granit ne sont pas

parallèles, se présentent en désordre, comme cassés et enchevêtrés

par des mouvements de l’écorce terrestre.

|

|

|

| |

|

| « la

Baleine »

|

Devant

les difficultés de « la VERGNOLE » M Lacroix trouve un autre

filon qui semble plus rentable. Ce filon est recouvert d’une énorme

pierre, une boule roulante, à laquelle était donné le nom de baleine.

La légende disait que celui qui toucherait à la Baleine, mourrait bientôt

de mort violente. Elle fut pourtant exploitée après avoir été,

« une nuit, clandestinement minée, on ne sait par qui ».

|

|

|

| |

| « le

Lac » |

Cette

carrière de la « Société Seignat » fut peu exploitée, la

« Baleine » suffisant.

1962 :

Monsieur Seignat dépose son bilan.

Monsieur

Maître, entrepreneur de la Forêt-du-Temple rachète le droit

d’exploiter ces carrières suivi par son fils qui a cédé la place à

la « Société Micro-Control » d’Aigurande (Indre) mais le

chantier sur le Maupuy porte toujours le nom « Ateliers Maître ».

|

|

|

| |

|

| Les

« petites » carrières :

|

A

coté de ces grandes exploitations qui employaient au moins une

cinquantaine d’ouvriers, oeuvraient des chantiers de moindre importance.

1942 :bail

pour M François Meillat. (parcelle « la Pierre Bergère) avec son

beau-frère M Joly. (une dizaine d’ouvriers)

1925 :

Bail pour M Rocchi (italien) (parcelle « Rocher du Maupuy »

M Marcel Guery (de Peyrabout) ouvrit aussi une carrière sur le versant de

St Léger (une dizaine d’ouvriers)

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

-

Les

Hommes

Au

début, ce furent des creusois embauchés des fermes ou des hameaux des

environs qui faisaient leur apprentissage sur le tas. (ils étaient manœuvres,

mineurs, débiteurs, épinceurs, réceptionneurs, conducteurs de charrois,

forgerons.)

Quand

les carrières prirent de l’importance, surtout à l’ouverture de la

« Grande Carrière » en 1920, la main d’œuvre locale ne fut

plus suffisante. Le champ de recrutement fut national (il vint des

Charentais, des berrichons, des savoyards, des vosgiens, des bretons…

A

l’ouverture du triple chantier de la « Grande Carrière » et

de ses sœurs, la direction fit appel à la main d’œuvre étrangère.

C’était l’après guerre 1914-1918 avec ses modifications de frontières,

ses crises financières, ses crises sociales.

Après

1936 arrivée des Espagnols

Il

y eut des Tchécoslovaques en 1945 (soixante dix en avion à St Léger),

des Yougoslaves, des Turcs, des Portugais, des Belges, des Russes.

Les

Italiens furent très nombreux sur le Maupuy, il représentèrent jusqu’à

80 % des ouvriers.

En

1920, M Perceval, directeur des « carrières de Granit du Massif

Central » envoya, en 1920 M ROCCHI, entrepreneur italien installé

à St-Léger-le-Guéretois, recruter des hommes. Il est allé à Udine

dans le Frioul, une région redevenue italienne après une occupation

autrichienne qui avait connu la guerre. Cette région, pays de petite

propriété, aux familles nombreuses, connaissait la misère. Il recruta

11 hommes. Ils partirent à pied, de Torreano, de Coltura, de Polcenigo,

le 26 décembre 1920, sac sur le dos en laissant femmes, enfants et

famille jusqu’à Udine pour prendre le train au frais de la Société et

sont arrivés à Guéret le 31 décembre.

Ils

furent logés au camp de Beausoleil où se construisaient des baraquements

en bois enduits de goudron. (une chambre pour 4, pas de carreaux aux fenètres)

et le 1er janvier, au travail !

Ce

premier groupe en attira d’autres.

Après

1922 et la prise de pouvoir de Mussolini arrivée de beaucoup d’italiens

qui fuyaient le régime fasciste

|

|

|